Aufwachsen als digital natives

Digitale Medien gehören nicht nur zur technischen Grundausstattung junger Menschen. Sie haben heute einen entscheidenden Einfluss auf deren Identitätsbildung. Wissen darüber und über die Möglichkeiten des Lernens mit digitalen Medien ist von zentraler Bedeutung für die Schule.

Im vorliegenden Artikel wird, auf der Basis qualitativer und quantitativer Forschung zum digitalen Leben und digitalen Lernen junger Menschen, zunächst in kurzen Zügen die aktuelle Ausstattung junger Menschen mit digitalen Medien skizziert. Es folgen ausführliche Darstellungen des digitalen Lebens junger Menschen sowie der Rolle der Eltern in diesem Lebensbereich der Kinder. Daran anschließend geht der Artikel der Frage nach, wie die notwendigen Kompetenzen für das digitale Leben erworben werden, bevor abschließend auf digitale Medien in der Schule eingegangen wird.

Digitale Medien sind Alltag junger Menschen

Mediennutzung ist heute vor allem Internetnutzung: 87 % der 12- bis 19-Jährigen nutzen täglich das Internet, aber nur 56 % hören täglich Radio, 46 % schauen fern und 13 % geben an, täglich in einer Tageszeitung zu lesen.

97 % der 12- bis 19-jährigen Jugendlichen in Deutschland verfügen über ein eigenes Mobiltelefon, neun von zehn Jugendlichen haben einen eigenen Internetzugang im Zimmer und rund drei Viertel besitzen einen eigenen PC oder ein eigenes Notebook (vgl. mpfs 2016). Die jungen Menschen „nutzen“ das Internet nicht nur ganz selbstverständlich, sie leben online.

Entsprechend sind viele junge Menschen im Hinblick auf ihre Ausstattung mit digitalen Geräten fast wunschlos glücklich. Es zeigen sich sogar erste Anzeichen einer „digitalen Sättigung“ Dies wird nicht nur deutlich an den bereits oben zitierten Zahlen aus Studien, sondern junge Menschen beschreiben es auch im persönlichen Gespräch.

„Ich brauche eigentlich nichts mehr, ich habe ja alles. Ein großer Fernseher zum Beispiel. Da überlegt man mal so drüber. Na das krieg´ ich dann auch immer zu Weihnachten oder so was. Deswegen brauche ich eigentlich nichts mehr.“ (männlich, 15 Jahre)1

Das Smartphone als persönlicher Begleiter im Alltag

Das Smartphone spielt als wichtigstes technisches Gerät der Jugendlichen eine zentrale Rolle. Es ist der – emotional hoch besetzte – persönliche Begleiter durch den Alltag. In dem Gerät sind alle Kontakte, Fotos und Erinnerungen, die Lieblingsmusik, Spiele und einiges mehr vereint. Das Smartphone steht vor allem unter den Geräten mit Internetzugang auf Platz 1. Gefragt nach ihrer Internetnutzung in den letzten 14 Tagen, waren nur 27 % mit einem Tablet-PC, 73 % mit einem Notebook oder anderem Computer online. Jedoch das Smartphone haben 91 % genutzt, um online zu gehen. Die mit Abstand wichtigste App ist WhatsApp, gefolgt von Instagram, YouTube und Snapchat (vgl. JIM-Studie 2016, S. 24 ff).

Ein 15-jähriges Mädchen schreibt zu der Frage, was ihr wichtistes technisches Gerät sei:

„Mein Handy

- Ich schreibe mit meinen Freunden & Familie und halte über WhatsApp eine wirklich tolle Freundschaft zu Menschen überall auf der Welt aufrecht (Myrrthe – Niederlande, Lisa – Italien).

- Ich mache Bilder

- Lese Kurzgeschichten auf Wattpad

- Poste Bilder auf Instagram

- Tweete auf Twitter

- Höre Musik

- „Snape“ mit Freunden auf Snapchat (Calmbach u. a. 2016, S. 174)

Große Vielfalt der digitalen Lebenswelten

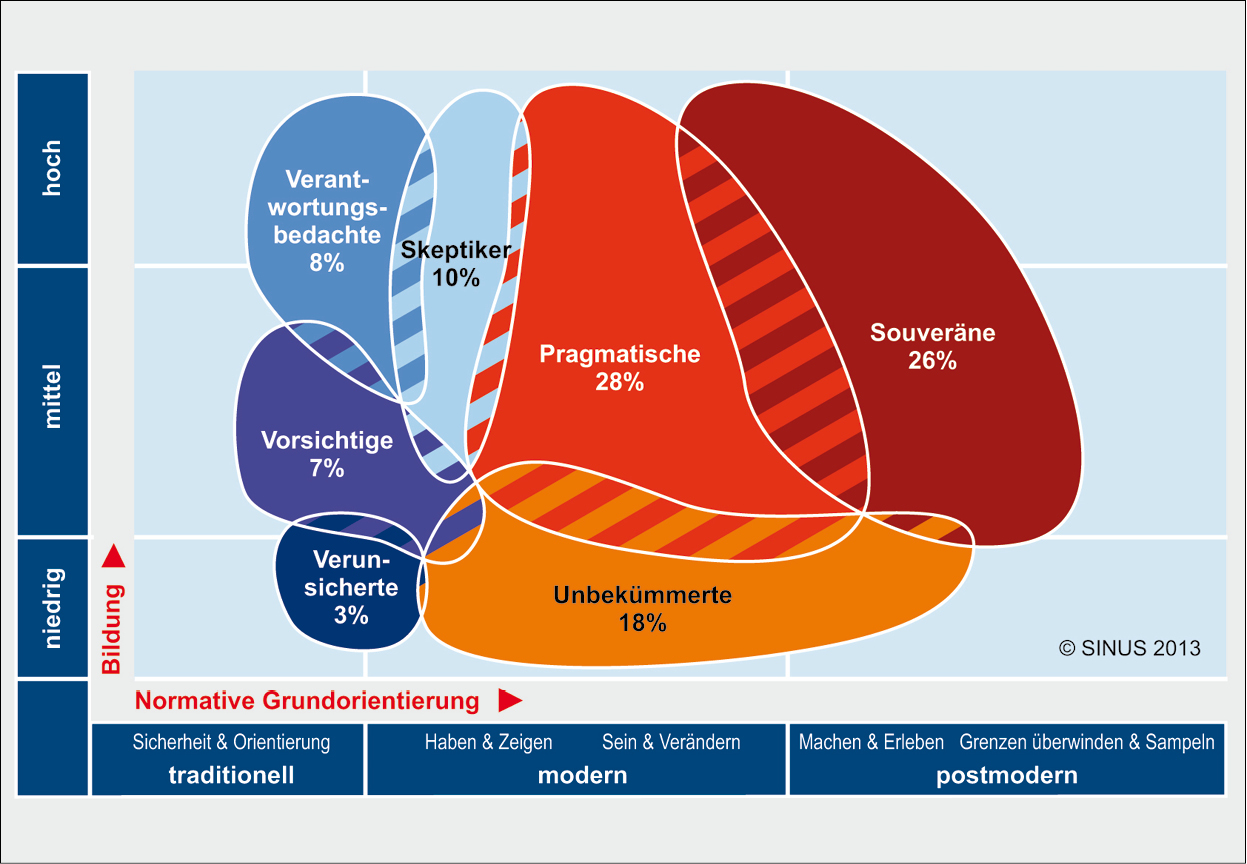

Auch wenn in diesem Artikel allgemeine Aussagen zu jungen Menschen in der digitalen Welt formuliert werden, gilt es festzuhalten, dass es eine große Vielfalt des Umgangs mit digitalen Medien und dem Internet gibt. Die DIVSI U25-Studie „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der digitalen Welt“ beschreibt ein breites Spektrum digitaler Lebenswelten von den Verunsicherten über die Vorsichtigen, Verantwortungsbedachten, Skeptiker, Pragmatischen und Unbekümmerten bis zu den Souveränen (vgl. DIVSI 2014, S. 28 ff.).

Kurzcharakteristik DIVSI U25-Internet-Milieus (14- bis 24-Jährige)

Ebenso wird in der SINUS-Jugendstudie 2016 deutlich, dass Jugendliche sehr unterschiedlich mit den digitalen Medien umgehen (vgl. Calmbach u. a. 2016, S. 171 ff.). Trotzdem lassen sich einige Aussagen formulieren, die für die Mehrzahl der jungen Menschen Gültigkeit haben.

SINUS-Jugendstudie

Soziale Netzwerke als unverzichtbare Infrastruktur

Die sozialen Netzwerke wie WhatsApp, Instagram und Snapchat sind (fast) ständige Begleiter.

„Ich kommuniziere hauptsächlich mit Freunden über WhatsApp und alles Mögliche. So soziale Dinger, Facebook, Instagram und YouTube-Videos gucke ich viel.“ (männlich, 15 Jahre)

„WhatsApp ist sozusagen das Wichtigste auf meinem Handy. Darüber wird alles besprochen und geplant. Ansonsten nutze ich noch Instagram und Snapchat. Das nutze ich auch eigentlich fast täglich.“ (weiblich,17 Jahre)

Nicht die Jugendlichen, die sich in den sozialen Netzwerken bewegen, vereinsamen aus Sicht der Jugendlichen. Es bleiben diejenigen alleine, die die sozialen Netzwerke nicht nutzen. Die „Freundschafsinflation“ – also die Behauptung, dass sich junge Menschen wahllos sogenannte „Freunde“ im Internet zulegen und nicht mehr zwischen virtuellen Bekanntschaften und realen Freundschaften unterscheiden können – ist ein Mythos (vgl. DIVSI 2014, S. 111).

Beschreiben lässt sich aber ein „Scheren-Effekt“: Diejenigen, die im „realen Leben“ beliebt sind, können ihren Freundeskreis in den digitalen Medien ausbauen. Die Jugendlichen, die im „realen Leben“ alleine oder ausgeschlossen sind, bleiben auch in der digitalen Welt ausgeschlossen.

Digitale Kompetenz bedeutet selbstbestimmt abzuschalten

Insgesamt stehen die Jugendlichen in einer Spannung zwischen der „fear of missing out“ (kurz: FOMO) – also der Angst, etwas zu verpassen, wenn man sein Gerät ausschaltet – und dem Genervtsein von den Smartphones in sozialen Situationen. Auch Jugendliche kritisieren teilweise, wenn alle permanent nur auf ihr Display schauen und darauf herumtippen.

„Ich glaube, das wird irgendwann so sein, dass es wirklich in Klubs Schilder gibt: ‚Handys abgeben‘ oder ‚Handys daheimlassen. Hier drin wird sich richtig unterhalten‘ oder sowas. Das ist ja auch in Cafés so. Das sieht man auch bei uns im Verein. Wir sitzen am runden Tisch und jeder hat sein Handy vor der Nase. Und das ist schon irgendwie doof.“ (weiblich, 17 Jahre) (Calmbach u. a. 2016, S. 174)

Die Jugendlichen beklagen für sich selber – und für jüngere Jugendliche und Kinder – eine Entfremdung vom „real life“ durch die digitalen Medien. Sie vermissen den weniger digitalisierten Alltag von früher, obwohl die Mehrzahl von ihnen ihn vielleicht nie wirklich erlebt hat. Jugendliche formulieren aus diesem Gefühl heraus den Wunsch, später ihre eigenen Kinder wieder ohne digitale Medien aufwachsen zu lassen.

„Also ich finde, wenn es [die Digitalisierung, Anm. des Autors] sich so entwickelt, dann soll es sich so entwickeln. Ich habe jetzt kein Problem damit, aber fänd’ es natürlich auch schön, wenn die kleinen Kinder wieder irgendwie Seilspringen würden und nicht nur am Handy sind, einfach, weil ich es so gewöhnt bin von früher.“ (weiblich, 17 Jahre)

In solchen Äußerungen – und ebenso in der Sorge vor Überwachung und Kontrolle als negative Folgen der Digitalisierung – äußern sich deutliche Anzeichen einer kritischen oder zumindest nachdenklichen Haltung zur fortschreitenden Digitalisierung. Das gilt insbesondere für formal höher gebildete Jugendliche.

Keine großen Visionen für die digitale Zukunft

Passend zu den ersten Anzeichen einer digitalen Sättigung und dem durchaus kritischen Blick auf verschiedene Aspekte der Digitalisierung, fallen die Visionen für die Zukunft der digitalen Welt eher nüchtern aus. Die Jugendlichen haben wenige Fantasien oder Visionen, was in Zukunft noch mehr möglich sein könnte oder wünschenswert wäre.

Die Relevanz weiterer neuer Produkte und Angebote scheint den jungen Menschen fraglich. Insbesondere postmoderne Jugendliche kritisieren die Kommerzialisierung der digitalen Welt (vgl. Calmbach u. a., S. 214 ff.).

Mediennutzung kaum Streitthema im Elternhaus

Galten Eltern vor wenigen Jahren bei vielen Kindern und Jugendlichen noch als digital inkompetent, berichten die Jugendlichen heute, dass ihre Eltern in der Regel ebenfalls versierte Onliner sind. In der Regel akzeptieren Eltern, dass ihre Kinder – bis auf wenige Ausnahmen, z. B. beim Essen oder in der Nacht – „always on“ sind.

„Eigentlich überwacht sie das gar nicht. Sie denkt, glaube ich, ich weiß schon, was ich mache.“ (weiblich, 15 Jahre)

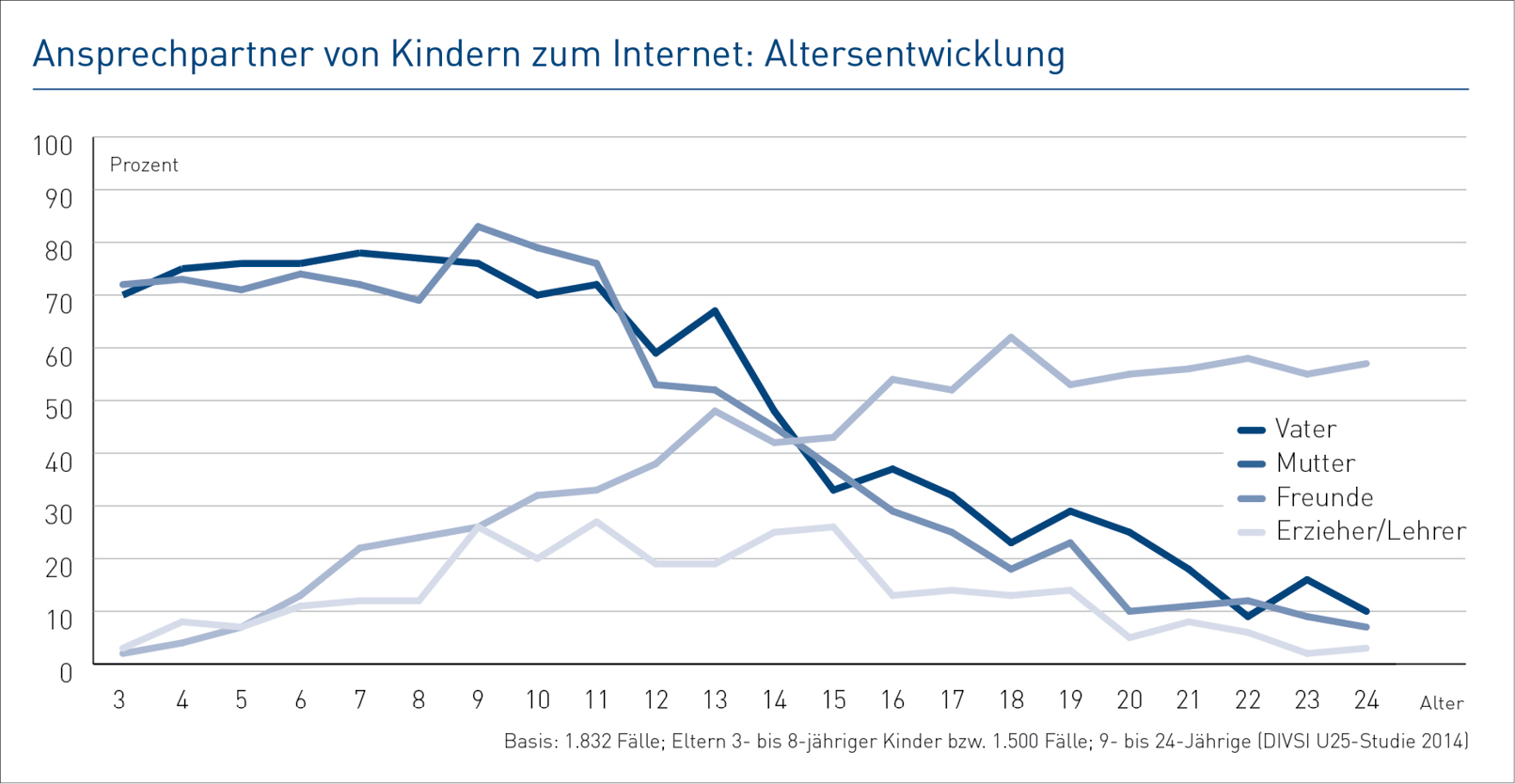

Oftmals sind Eltern sogar wichtige Ansprechpartner bei technischen Problemen oder allgemeinen Fragen zum Internet. Dies gilt allerdings – für Eltern ebenso wie für Lehrerinnen und Lehrer – nur für kurze Zeit, wie die Grafik Abb. 2 zeigt:

Internet ist eine wichtige elternfreie Zone

Zugleich ist das Internet für die meisten Jugendlichen eine wichtige – wenn nicht vielleicht sogar die einzige – Zone ohne direkte Beobachtung und Kontrolle durch Erwachsene. Auch dies erklärt unter anderem, warum Facebook so sehr an Attraktivität für Jugendliche verloren hat: Es ist das soziale Netzwerk ihrer Eltern.

„Ich habe den Umgang mit dem Computer eher von meiner Mutter gelernt. Und Streaming und so etwas habe ich von meiner Stiefschwester gelernt. Die ist älter als ich. Oder von anderen Freunden. Die wissen, wo man etwas schauen kann, wo es sozusagen am ungefährlichsten ist.“ (weiblich, 17 Jahre) (Calmbach u. a. 2016, S. 186 ff.)

Jugendliche wachsen selbstverständlich in die digitale Welt

Die Internetnutzung wird mit zunehmenden Alter zum integralen Bestandteil des Alltags. Spätestens mit 16 Jahren waren bereits 2014 80 % der jungen Menschen täglich online. Heute ist kaum noch ein junger Mensch offline. Der Umgang mit den digitalen Medien wurde dabei per „learning by doing“ schon seit der Kindheit trainiert. Aus Sicht der Jugendlichen war dies kein bewusster Lernprozess (vgl. DIVSI 2015, S. 61 f.).

Generell wissen die Jugendlichen, dass digitale Medienkompetenz in Zukunft eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe sein wird. Unter Medienkompetenz wird aus Sicht der Jugendlichen vorrangig die Anwendung der gängigen Dienste (insbesondere Apps) und der Selbstschutz im Internet verstanden. Die Beherrschung von Programmiersprachen oder komplexeren Anwendungen sehen die Jugendlichen hingegen schon als Spezialkenntnisse.

Digitale Medienkompetenz ist abhängig vom Digitalisierungsgrad der Eltern

Gute gebildete Eltern sehen Medienkompetenz als Schlüsselkompetenz für den beruflichen Erfolg der Kinder. Kindern aus Elternhäusern, deren Eltern Berufe mit einer geringeren Bedeutung digitaler Medien ausüben, ist der zukünftige Stellenwert von Medienkompetenz weniger bewusst. Nicht wenige Jugendliche gehen beispielsweise davon aus, dass in Handwerksberufen digitale Medien nicht so bedeutsam sein werden.

„Kommt natürlich darauf an, was man für einen Beruf nimmt. Wenn ich natürlich jetzt Handwerker bin, hat das natürlich jetzt nicht so eine große Rolle, außer ich will jetzt ‚Vogelhaus‘ googlen. Ansonsten, wenn man am Rechner arbeitet, schon. Deswegen würde ich mir auch wünschen, weil es so viele Büro-Jobs gibt, dass man das mehr im Unterricht macht, aber macht man halt nicht.“ (männlich, 14 Jahre) (Calmbach u. a. 2016, S. 190)

Insgesamt glauben vor allem Jugendliche aus sog. „bildungsfernen Lebenswelten“, dass das Internet in der Zukunft für sie eine weniger wichtige Rolle im Beruf spielen wird. Für sie ist es ein Freizeitkosmos, ein Fenster zur Welt und ein Medium zur Unterhaltung.

Es gilt daher zu beachten, dass Medienkompetenzen ebenso wie die persönliche Haltung zu digitalen Medien in jugendlichen Lebenswelten sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, auch wenn fast alle das Internet ganz selbstverständlich in ihren Alltag integriert haben.

Integration digitaler Medien in schulischen Lernalltag vermisst

Vor dem Hintergrund der selbstverständlichen Digitalisierung des Alltags sind die Schulen aus Sicht der Jugendlichen sehr defensive Akteure. Oftmals erwähnen Jugendliche im Gespräch vor allem das Verbot der Nutzung eigener Geräte und die Warnungen der Lehrkräfte vor dem Internet. Wenn im Unterricht mit digitalen Medien gearbeitet wird, dann nur phasenweise und fächerspezifisch.

Dabei macht den Jugendlichen das Lernen mit digitalen Medien mehr Spaß als der klassische Unterricht mit Stift und Papier. Allerdings hängt es auch hier wieder stark von der Lebenswelt, dem Bildungsgrad und dem Digitalisierungsgrad der Eltern ab, ob man sich mehr oder weniger digitale Medien im Unterricht wünscht. Insbesondere für Jugendliche, in deren Elternhäusern digitale Medien als Lerninstrumente gar keine oder kaum eine Rolle spielen, bietet die Schule oftmals den einzigen Zugang zu teureren und innovativen technischen Geräten dar.

Die Jugendlichen nehmen war, dass die Lehrkräfte Medien häufig als Belohnung, zur Entspannung oder zur Motivation, immer jedoch als Mittel zum Zweck einsetzen. Es gibt jedoch kaum Aktivitäten – ausgenommen in speziellen Kursen und Fächern –, die auf den Erwerb von Medienkompetenz abzielen. Stattdessen setzen Lehrkräfte digitale Kompetenz sowie die häusliche Ausstattung mit den notwendigen technischen Geräten meist voraus. In der Folge ist der Erwerb digitaler Kompetenz für die meisten Jugendlichen stark von der digitalen Kompetenz und Ausstattung ihrer Elternhäuser abhängig (vgl. Calmbach u. a. 2016, S. 199 ff).

„Im täglichen Unterricht eigentlich gar nicht. Nur wenn wir vielleicht eine Präsentation machen können oder müssen. Wenn wir es am Computer machen und präsentieren wollen, dann haben wir die Möglichkeit, einen USB-Stick mitzubringen und die Information herunterzuladen.“ (männlich, 14 Jahre)

„Yeah, heute gehen wir mal in den Computerraum, das ist etwas ganz Besonderes.“ (weiblich, 15 Jahre) (Calmbach u. a. 2016, S. 201f.)

Der Erwerb von Medienkompetenz in der Schule hat aus Sicht der Jugendlichen auch durch die veraltete und nicht ausreichende technische Ausstattung der Schulen enge Grenzen. Meist sind sie selbst technisch besser ausgestattet als die Schule.

Schule könnte aus Sicht der Jugendlichen ein wichtiger Akteur für Medienkompetenz sein

Jugendliche bedauern zwar einerseits, dass sich die Schule dem Thema Medien oft aus der Perspektive von Risiken und Gefahren nähert. Andererseits würden sie gerne mehr erfahren und lernen, wie sie sich vor alltäglichen Gefahren im digitalen Raum schützen können. Dies könnte aus ihrer Sicht dann gelingen, wenn es einen weniger gefahrenzentrierten Unterricht gäbe, der eher auf die Chancen von digitalen Medien abhebt und Kriterien und Handlungsrichtlinien vermittelt, wie man diese Chancen nutzt, ohne unnötige Risiken einzugehen. Allerdings haben die Jugendlichen durchaus Zweifel, ob die Lehrerinnen und Lehrer selber kompetent genug sind, um beispielsweise einzelne Internetseiten im Hinblick auf Sicherheit einschätzen zu können. Schließlich wünschen sich einige Jugendlichen auch ein tieferes Verständnis davon, wie digitale Geräte und das Internet technisch funktionieren (vgl. Calmbach u. a. 2016, S. 208 ff.).

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Digitalisierung den Alltag junger Menschen flächendeckend erreicht hat. Dabei gibt es unter den jungen Menschen neben der verständlichen Faszination und Begeisterung für die Möglichkeiten der digitalen Welt auch Anzeichen für eine digitale Sättigung und in verschiedenen Aspekten kritische Haltungen zur Digitalisierung. Sie blicken eher nüchtern als visionär in die Zukunft der digitalen Welt.

Die jungen Menschen leben ganz selbstverständlich mit und im Internet. Viele von ihnen sind fast ununterbrochen online und erleben sich dabei in einer Spannung zwischen der Angst etwas zu verpassen und dem Wunsch selbstbestimmt über die On- und Offline-Zeiten zu bestimmen. Ihre Eltern sind dabei fast so selbstverständlich online wie sie selbst, zeigen Verständnis dafür, dass Jugendliche sich viel und intensiv im Internet bewegen und stehen sogar oftmals als Ratgeberrinnen und Ratgeber zur Seite. Auf der anderen Seite ist das Internet und insbesondere die sozialen Netzwerke eine wichtige elternfreie Zone.

Die Einschätzung der zukünftigen Bedeutung von Medienkompetenz fällt bei den Jugendlichen sehr unterschiedlich aus, auch wenn sie sich alle selbstverständlich in den digitalen Medien bewegen und sich insbesondere bewusst sind, dass sie ihre persönlichen Daten in der digitalen Welt schützen müssten. Gerade bei Jugendlichen aus sog. bildungsfernen Elternhäusern bzw. aus Elternhäusern, in denen die digitalen Medien nicht für den Bildungsprozess genutzt werden, gilt es, die zukünftige Bedeutung von Medienkompetenz bewusst zu machen. Da diese Jugendlichen sich im besonderen Maße wünschen, dass digitale Medien in der Schule eingesetzt werden, wäre hier ein guter Anknüpfungspunkt.

Damit die Schule zu einem relevanten digitalen Lernort wird, müsste sie von einer defensiven, risikoorientierten zu einer offensiven, chancenorientierten Haltung gegenüber der digitalen Welt kommen. Und sie darf die digitalen Medien nicht nur als Mittel zum Zweck für die verschiedenen Unterrichtsfächer einsetzen, sondern muss Medienkompetenz in den Mittelpunkt des Lernprozesses rücken. Wären die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend qualifiziert, junge Menschen auf dem Weg zu kompetenten Nutzerinnen und Nutzern der digitalen Medien zu begleiten, würden sie bei den Jugendlichen offene Türen einlaufen.

Anmerkung

1 Alle Zitate in diesem Artikel stammen aus Calmbach u. a. 2016.

Literatur

Calmbach, M., Borgstedt, S., Borchard, I., Thomas, P. M. & Flaig, B. B. (2016): Wie ticken Jugendliche 2016? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Wiesbaden.

Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet DIVSI (Hg.) (2014): DIVSI U25-Studie. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der digitalen Welt. Hamburg.

Medienpädagogischer Forschungsverbund mpfs (Hg.) (2015): JIM 2015. Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart.

Medienpädagogischer Forschungsverbund mpfs (Hg.) (2016): JIM 2016. Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart.

Dieser Artikel ist im "Schule leiten" Nr. 79/2017 erschienen.